|

店舗と建築 1979年6月号

『サムタイムからチャチャハウスに至る野口伊織氏との四年間』

福井 英晴氏

「サムタイム」のオープンが、確か昭和50年7月の中旬であったから、私がオーナーである野口さんに、初めて会ったのは、その約1ヶ月ほど前の、6月か5月の後半であったと思う。 「サムタイム」のオープンが、確か昭和50年7月の中旬であったから、私がオーナーである野口さんに、初めて会ったのは、その約1ヶ月ほど前の、6月か5月の後半であったと思う。

その当時野口さんは、「サムタイム」の出店計画にあたり、すでに自身による、平面上のレイアウトとか、内装材の選定等、またある部分ではそのディテールに至るまでが決定していて、初対面の場で、それらがスケッチペーパーに描かれているのを私に提示された。

そしてそのスケッチペーパーは、最初その工事の依頼を受けた工務店に提示されたわけであるが、その企画内容からして、詳しい実施設計図なしでは工事が不可能であることが申しわたされ、私がそこに紹介されるに至ったわけである。

そしてそのスケッチに基づいて実際の工事がスムーズに出来上がるように、実施図面を作成することのみを依頼すべくいたらしかった。

当時野口さんは、自身によるデザインで、「西洋乞食」なる喫茶店を自分の工事管理のもとに完成させていた。話は余談になるが、野口さんの工事管理は実に見事なものである。そしてその店のデザインも、営業上の成績も満足のいくものだった。

元来建築というものは、往々にしてそんなような具合に作られるのが本当かもしれないし、昔から設計を依頼する伝統のない日本においては、特に建主自身が構想を練って、大工さんがそれを作り上げていたことが通常であったのだ。

それがもっと徹底すれば、自分で構想したものを、自分の手で作り上げるのが一番本当の行為なのだと建築を定義する説さえあるのである。

そうしたことをふまえて、建築設計というわれわれの行為を社会的に位置づけるならば、それは世の中が種々様々な専門職に分業化されたことによる以外になにも重要な要素はみあたらない。

設計を職として、あるいはそれを天職として考えている人びとにとって、建物全般を崇高な一概念に抽象化し、それが何であるかを問うことが設計行為の根元であり、それを模索することが設計行為自体なのであろう。 設計を職として、あるいはそれを天職として考えている人びとにとって、建物全般を崇高な一概念に抽象化し、それが何であるかを問うことが設計行為の根元であり、それを模索することが設計行為自体なのであろう。

そしてその行為において、自分のアイデンティティを社会に位置づけするために、そこに自身のオリジナリティなるものが存在すべく意図され、また建築の文化的意義を思う時、そのデザインは常に進歩的であり斬新なものでなければならないと考えてしまう傾向にあるらしい。

とにかくまじめな設計士ほど自分の信念に忠実であり、往々にして頑固で、私も含めて多少自信家であって、自分の求めるものが最上のものと思いがちである。

実際そうとでも思わなければ、自分の仕事を継続することあたわず、他の世界に転職するか、運よく遺産でも入らなければ、他に食を得る方法がないのであるが。

野口さんは、建築家のそうした習性をよく御存知で、例えば、そんな設計士の唐突で真面目なデザインを追求する行為が必ずしも、店舗の営業上のプラスに結びつかないことを知っている。またそうしたデザインがあるいは本来のデザインであるかと疑問に思っている。そしてまた形態の美的な面のみを追求することが設計家であると信じているふしがある。そして悪いことにその場合のセンスもピンキリで、そう安心してはまかせきれない不確実なものであると感じている。実際私自身もしばしば「この部分は本当にこれで大丈夫か」等と指摘されたものである。

また店舗のおかれている総合的な立場から離れ、ただ単なる造形的な遊びにおちいりがちな場合には、「ちょっとデザインぽくないか」等という言葉をもって私の提案に対し批判する時がある。これは設計者の個人的な、ひとりよがりなデザイン、すなわちデザインのためのデザインとでもいうべきものの、意図の浅はかさに対する警告なのである。

たとえば、ある店舗の企画に際して、現在巷で話題になっている店とか、企画中の店舗と同じ傾向にあるもの等をよく見学に行く。そして、その店舗のデザイン的な良さと営業上から見た良さとを区別して「デザインはよいが、客が入らない店」だという。それではデザインがよくても客が入らない店とはどういうことなのであろうか。それはそこが、酒の店であったのなら、その格好は良くも、要するに楽しく飲める雰囲気に欠けているということであり、すなわち本当のデザインが、施されていないことを意味するのである。

よく例えば前衛的で、とぎすまされたデザインをする設計士自身でさえ、赤ちょうちんの気楽さにひたって酔心地を楽しむことが多いのではないだろうか。

そして野口さんの店における注文は、デザインが、なにげなく自然であり、無造作であることである。

彼はよく骨董品を愛し、そのコレクションは、彼の各々の店舗に快く配列されている。

彼の物に対する価値判断のひとつに、使い古された良さというものがあり、あるいはその物の良さ故に生き長らえた物が、骨董品なのであろうが、それらには、いわゆる本物としての重さや、味がある。

店舗自体においては、しょせんその内容が、現状の流行や社会の流れの中で、数年の寿命の内に、あたかもスタジオに一夜で作り上げられる舞台装置のごとき宿命を持つものではあるが、目ざす所はやはりそれら骨董品と同じく長い時間に耐えてかつより味を増す本物を創り上げなければならないのである。

デザインというものは難しいもので、それが特に店舗の場合には、そのオーナーをも含めて、かなり広範囲な対象に訴える必要がある。店舗の良し悪しはいろいろな意味において一口では断言できない複雑な構造をもっているが、まず店舗とはその営業のための道具であることに変わりはなく、営業の成績いかんでは、その道具としての役割を演ずることができなくあわれ消滅する運命にある。

まずオーナーが道楽商売でもしていないかぎり、建築自体にいかに価値があっても無用の長物と化してしまう。

逆にその店舗が繁栄する条件は、置かれている立地の条件や、営業政策、そして金融上の問題、またいうまでもなくその店舗の形態が立地や政策にのっとって素晴らしいことである。かつもうひとつ重要なことは、やはりその店舗がオーナーを含め営業に携わる多くの人びとに愛されることである。そしてそのためには関係する全員の参加のもとに店を創り上げることが重要なのではないだろうか。あらまし出来上がった店内に、例えば、アンティックを配置し、ネオンやサインボードを取りつけデコレートしていく野口さんの行為はまさにそうしたことの証明に他ならないのである。そして満身の力を込めて、設計士完成した店舗も、野口さんの手に渡りオープンするとたちまち生き物のように動き出す。

サムタイム、マッチボックス、ファンキー、チャチャハウスのこと

野口さんの言葉を借りれば、「デザインぽくないデザイン」そしてそこに表現されるものが、平明で、味わいぶかく本物らしいというしごく困難で崇高な命題に向かって、「サムタイム」を始めに仕事が展開されるのだが、「サムタイム」はジャズ演奏を聞かせる場としての内装のモチーフを、ニューヨークとかシカゴにある裏街の雰囲気に求めた。 野口さんの言葉を借りれば、「デザインぽくないデザイン」そしてそこに表現されるものが、平明で、味わいぶかく本物らしいというしごく困難で崇高な命題に向かって、「サムタイム」を始めに仕事が展開されるのだが、「サムタイム」はジャズ演奏を聞かせる場としての内装のモチーフを、ニューヨークとかシカゴにある裏街の雰囲気に求めた。

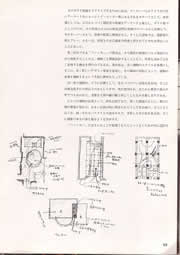

当初その内装が例えば壁面等の表現方法があまりに直接的で具体的であったところや、店舗の中心である演奏の場が円型のステージ(回りが飲食のカウンターにもなっている)であったことを否定するところから私の設計参加が始まった。

そもそも都市デザインに興味のあった私にとって、そんなアメリカにおけるスラムの外部空間のおもしろさや、その味をリアライズすることは、格好のテーマであったせいもあり、2、3週間という短い設計期間ではあったが、結果として野口さんも私も納得のいくものとなり、完成した暁には、大いに祝杯をあげ、自分の仕事に満足をおぼえ、悦に入ったものである。

そして店舗が営業上成り立っていく要因のひとつである内装の効力を、全体の中で特に、設計者である私以上に過大評価する野口さんに対して、そこで常に催されるジャズライブや、たまに企画される本場アメリカの一流プレイヤーたちが演ずる営業上の効力を見のがすわけにはいかず、そうした営業政策の重要性をあらためてここに書き留めたい。

「マッチボックス」は「サムタイム」のオープン後約半年後に企画されたもので、その店舗におけるデザイン上の要望はそこにガラス屋根を作ることだけだった。

そのガラス屋根をリアライズするために私は、ヨーロッパとかアメリカの古いアーケードやショッピング・センター等にあるそれをモチーフとして、本店舗としては、入口からつづく階段室の屋根をアーケードと見なし、ガラス貼りにしたのだが、その客導入のための吹抜空間が全体のスペースから比較して、多少オーバーぎみで、客席の配置に無理が生じ、そうした意味では、建築家の個人プレー、あるいは、形態上の自己満足の所産と評されてもやむを得ないところがあった。

第三作目である「ファンキー」の場合は、その既存の店舗がパルコ進出のために移転することから、建物ごと新築設計することになり、外装も含めて大きく表現する機会を得たのであるが、現在私は、古い建物のスタイルを基調とし、そこに、全く新しいデザイン要素を附加し、その新旧の対比によって、建物の全体を構成するという手法に興味をもっている。

古い昔の建物が、すでに古典として、生きつづけている様を見る時、そこに当時完成された時以上のおもしろさや、味が附加され、あたかも歴史の重みの中でつちかわれた、老獪な人間の額の皺と同じくしたものを感じるのである。

ひとつの建物が出来上がって、時代を経てまた、変わった情況のもとに、新たに別の要素が加わり、あるいは部分的に修正されたりして生き続け、そこにちぐはぐな、統一されないスタイルの混合があり、矛盾したその姿を見る時、そこに建築の本当の姿を見るような気がする。

「ファンキー」にはそんなことが表現できたらというもくろみの内に設計された。

しかも「ファンキー」の場合、それが明治、大正時代に洋館と称され、西洋の建物を勉強した建築家が設計した建物ではあるが、しょせんそれが日本の大工の技術によって裏づけされたもので、また日本にある材料で建築されなければならなかったこともあって、どこか洋風のスタイルの中にも、和風の洋式が残って、徹底しなかったあたりに、むしろその方が多少ユーモラスに見えるほど、なごやかであり、大らかなよさがある。

そんなことまで「ファンキー」に再現することがねらいであった。

設計が進むにつれ、そうした建物を、現在の工法や、材料をもって再現することの難しさに、しばしば直面し、その度に、当時の建物の内容の濃さに敬服するばかりで、ついには、そうしたものを、もう少し現代に置き変えて表現しなければならないのではないかという疑問にも落ち入った。

しかし、建物の形態だけの問題だけでなく、それが、店舗企画全体の問題の中では、そこにおいて、モダンジャズという新しいジャンルの音楽を聞かせるための場として考えれば、その建物はあくまでも古いままの姿であらねばならなかった。

とにかく、私はいろいろな意味で、吉祥寺における4つの仕事を通じ、かなり楽しんでいる。内装工事の場合、特にテナントとして賃貸ビルに入る場合には家賃上の問題があって、その建築の設計から竣工に至る時間にかなり制約を受け、特に短い工期の中では一日も現場を離れることができないのが通例である。

設計という仕事において、出来上がってくる結果としての建物自体の位置づけより、むしろそうした設計から現場に至る数ヶ月のプロセスが特に内装工事では自分の活動の本質とさえ思われる。

第四作目である「チャチャハウス」の場合などは、前述の「ファンキー」の現場の最中で、またその内装の設計中に発生した仕事であり、常々設計の締切に遅れがちな私に対し、そうした状況の中で重複して、また野口さんとチームを組めたことには、オーナーとしてかなりの英断があったと思う。

「チャチャハウス」は結果として「ファンキー」よりも一ヶ月ほど前に完成してはいるが意図するところは、われわれの最も新しいもので、それは大らかで、しっかりとした大空間をもって飲食の場を創ることである。そしてそれは通例日本における飲食店のスタイルとしてはあまりにも、開放的で、冒険ではあったが、その企画の質が現在オープンし問われている最中なのである。

「サムタイム」以来、仕事のできばえによる楽しみもさることながら、自分の設計した店でその店の人びとと、酒にひたれる喜びは私にとって格別なものなのである。

|